| 主任研究者 | 石川産業保健推進センター所長 | 佐藤 保 |

| 共同研究者 | 石川産業保健推進センター相談員 (金沢大学) |

城戸 照彦 |

| 石川産業保健推進センター運営協議会委員 (金沢医科大学) |

中川 秀昭 | |

| 石川産業保健推進センター相談員 (金沢医科大学) |

森河 裕子 |

はじめに

過重労働による労働災害の請求件数、認定件数が年々増加傾向にある。過労死の発生は労働者本人、家族に大きな影響を与え、使用者側(会社)の責任は重大である。適正な時間管理と過重労働による健康障害の防止が緊急的な課題となっている。本調査は、石川県内の事業所を対象に労働時間管理の実状、過重労働による健康障害防止の必要性の認識、そのためにとられている対策について調査した。また、必要な対策を講じていくために、産業保健推進センターなどの外部機関の果たすべき役割についても検討した。

方 法

調査期間は平成15年11月から12月である。調査は郵送法を用い、各事業所の時間管理法、長時間労働者の有無、過重労働による健康障害に対する認識と予防対策、事業所の健康管理体制などについて尋ねた。調査対象事業所は、石川県内の従業員数が30人以上の1348事業所から500を抽出した(抽出率37.1%)。全体の回収数は300、回収率は60%であった。このうち所在地、規模、業種が記載されていなかった2事業所を除く298事業所を解析対象とした。

事業所の状況を把握できる人に回答を依頼し特に属性を指定しなかった。その結果、人事・総務担当者による回答が最も多く43.3%、次いで人事・総務責任者が37.0%、衛生管理者8.0%、安全担当者5.7%、産業看護職1.7%であった。

事業所規模別、管轄監督署別、業種別に各質問項目の回答状況を比較した。さらに長時間労働者の有無別、厚生労働省通達「過重労働による健康障害のための総合対策」の熟知度別にも検討した。

事業所の状況を把握できる人に回答を依頼し特に属性を指定しなかった。その結果、人事・総務担当者による回答が最も多く43.3%、次いで人事・総務責任者が37.0%、衛生管理者8.0%、安全担当者5.7%、産業看護職1.7%であった。

事業所規模別、管轄監督署別、業種別に各質問項目の回答状況を比較した。さらに長時間労働者の有無別、厚生労働省通達「過重労働による健康障害のための総合対策」の熟知度別にも検討した。

結果と考察

500事業所を規模別に層別し無作為に抽出したが、回収率は60%と低かった。特に100人未満の小規模事業所からの回収率が低かった。回答者は人事・総務責任者および担当者が8割を占めていた。回答者の立場によって回答内容が左右される可能性があることを念頭に置いてみていく必要がある。

変形労働時間制などの特殊な勤務形態の採用率を尋ねた。変形労働時間性は50%の事業所で採用されていた。業種別には商業でやや高い傾向があった。フレックスタイム制は8.4%の企業で採用されていた。300人以上の事業所で採用率が高かった。裁量労働制は5.0%の事業所で採用されていた。300人以上の事業所でより多く採用されていた。交代勤務は28.2%の企業で採用されており、製造業では35.4%で採用されていた。労働時間制の弾力化に伴って、さまざま勤務体制が採用されるようになってきている実態が示され、多様な労働態様に対応した時間管理の必要性が認識された。

また、労働時間の把握方法を尋ねたところ、約半数の事業所がタイムカードを用いていた。ICカードは規模の大きい事業所で普及し始めていたが、一方では自己申告が30%とかなりまだ主流であった。どの方法を採用するにせよ、適正な時間把握が求められる。

時間外労働が月平均45時間、あるいは月平均80時間を越える従業員の有無を尋ねたところ、全体の3分の1がいると回答した。長時間労働者がいると回答した事業所の3分の2は、循環器疾患や精神疾患の発生を懸念していた(表1)。

変形労働時間制などの特殊な勤務形態の採用率を尋ねた。変形労働時間性は50%の事業所で採用されていた。業種別には商業でやや高い傾向があった。フレックスタイム制は8.4%の企業で採用されていた。300人以上の事業所で採用率が高かった。裁量労働制は5.0%の事業所で採用されていた。300人以上の事業所でより多く採用されていた。交代勤務は28.2%の企業で採用されており、製造業では35.4%で採用されていた。労働時間制の弾力化に伴って、さまざま勤務体制が採用されるようになってきている実態が示され、多様な労働態様に対応した時間管理の必要性が認識された。

また、労働時間の把握方法を尋ねたところ、約半数の事業所がタイムカードを用いていた。ICカードは規模の大きい事業所で普及し始めていたが、一方では自己申告が30%とかなりまだ主流であった。どの方法を採用するにせよ、適正な時間把握が求められる。

時間外労働が月平均45時間、あるいは月平均80時間を越える従業員の有無を尋ねたところ、全体の3分の1がいると回答した。長時間労働者がいると回答した事業所の3分の2は、循環器疾患や精神疾患の発生を懸念していた(表1)。

| 45時間以上 | 80時間以上 | 回答事業所数 | ||

|---|---|---|---|---|

| 総計 | 83(27.9) | 28(9.4) | 298 | |

| 監督署別 | 金沢 | 46(24.9) | 19(10.3) | 185 |

| 小松 | 17(39.5) | 7(16.3) | 43 | |

| 七尾 | 8(21.1) | 2(5.3) | 38 | |

| 加賀 | 11(45.8) | 0(0.0) | 24 | |

| 穴水 | 1(12.5) | 0(0.0) | 8 | |

| 規模別 | 30-49 | 12(24.0) | 0(0.0) | 50 |

| 50-99 | 22(28.2) | 4(5.1) | 78 | |

| 100-299 | 32(27.4) | 11(9.4) | 117 | |

| 300- | 16(32.0) | 13(26.0) | 50 | |

| 主な業種別 | 製造業 | 38(38.4) | 13(13.1) | 99 |

| 建設業 | 6(30.0) | 1(5.0) | 20 | |

| 運輸交通業 | 8(44.4) | 2(11.1) | 18 | |

| 商業 | 6(22.2) | 1(3.7) | 27 | |

| 接客娯楽業 | 7(46.7) | 0(0.0) | 15 | |

表1. 長時間外労働者有りの割合 事業所数(%)

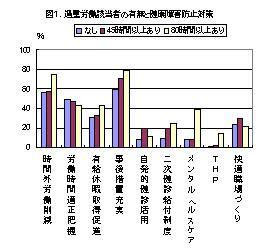

過重労働による健康障害の予防のために取り組んでいる事柄を尋ねたところ、半数以上の事業所が時間外労働の削減を、 約半数が労働時間の適正把握を挙げた。長時間労働者がいると回答した事業所は他に比べて、時間外労働削減、有給休暇取得促進、 事後措置充実、メンタルヘルスケア、THPで行われている率が高かった(図1)。

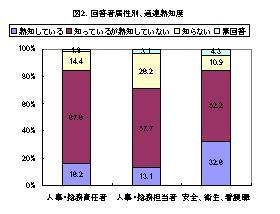

通達「過重労働による健康障害のための総合対策」の熟知度は十分ではなかった。回答者が産業保健スタッフの場合、他に比べて 熟知度が高い傾向がみられた(図2)。また、長時間労働者が居ると回答した事業所は居ないと答えた事業所に比べて通達の熟知度が高かった。

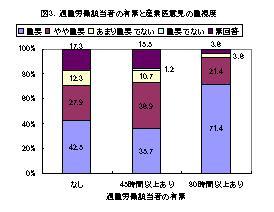

通達を熟知していると回答した事業所では、健康障害防止のための対策を行っている率がそうでない事業所よりも高かった。 産業医や産業看護師への期待度については、通達を熟知していると答えた事業所はそれ以外に比べて高かった(図3)。しかし、 産業保健推進センターを含め外部機関への期待度は低かった。

まとめ

今回の調査により、過重労働による健康障害と事業所のとるべき対策については十分認識されていない傾向がみられた。実際に長時間の時間外労働を行っている従業員がいると回答した事業所においても通達を熟知しているとの回答は、全体の4分の1程度にとどまっていた。一方、長時間労働者がいると回答した事業所の3分の2は、循環器疾患や精神疾患の発生を懸念しており、通達の熟知度との間に乖離がみられた。媒体の配布といった一方的な方法だけではなく、より具体的な情報伝達方法と、各事業所の特徴にあわせた支援法を検討していく必要性がある。また、産業保健担当者に情報がとどまることなく人事総務担当者、責任者にも健康管理情報が伝わるように、情報の発信側が工夫していく必要があると考えられた。